口内炎ができる理由と症状

口内炎の症状とできる理由、どんな症状が出るのかについて、そしてできやすい場所や季節について解説していきます。

口内炎の症状

口内炎とは、口の中の粘膜に起こる炎症のこと。口内炎と一口に言っても様々な種類があり、その種類によって症状が異なります。

最も多い症状は、白い潰瘍ができ、その周りが赤く腫れるアフタ性口内炎です。痛みがあって食事がしみることもありますが、2週間程度で自然に治り、あとに残ることはほとんどありません。しかし、繰り返し発生する場合もあるので、注意が必要です。

その他にも下記のような症状がそれぞれの種類によって起こります。

カタル性口内炎では赤く腫れたり潰瘍(ひび割れや浅い傷)や水疱が出来たりし、味覚異常があったり、口臭が発生したりといった症状があります。

ヘルペス性口内炎などのウイルス性の口内炎では、口の中にたくさんの小水疱ができ、粘膜が破れてただれ(びらん)になってしまい、強い痛みや発熱を伴うこともあります。カンジダ性口内炎では白い苔状の斑点や膜が現れます。

ニコチン性口内炎では、粘膜が赤く変化した後、白くなっていきます。

| 種類 | 症状 |

|---|---|

| アフタ性口内炎 | 白い潰瘍ができ、その周りが赤く腫れる 痛みがあって食事が沁みることもある |

| 外傷性口内炎 (カタル性口内炎) |

赤く腫れる 水疱やひび割れ、味覚異常、口臭が発生することもある |

| ヘルペス性口内炎 | 口の中で多数の小水疱ができる 強い痛みや発熱が伴うこともある |

| カンジダ性口内炎 | 白い苔状の膜が張る(偽膜性カンジダ症) 赤い炎症が起き強い痛みがある(萎縮性カンジダ症) 粘膜が硬く厚くなる(肥大性カンジダ症) |

| ニコチン性口内炎 | 粘膜が赤く変化し、その後白くなる |

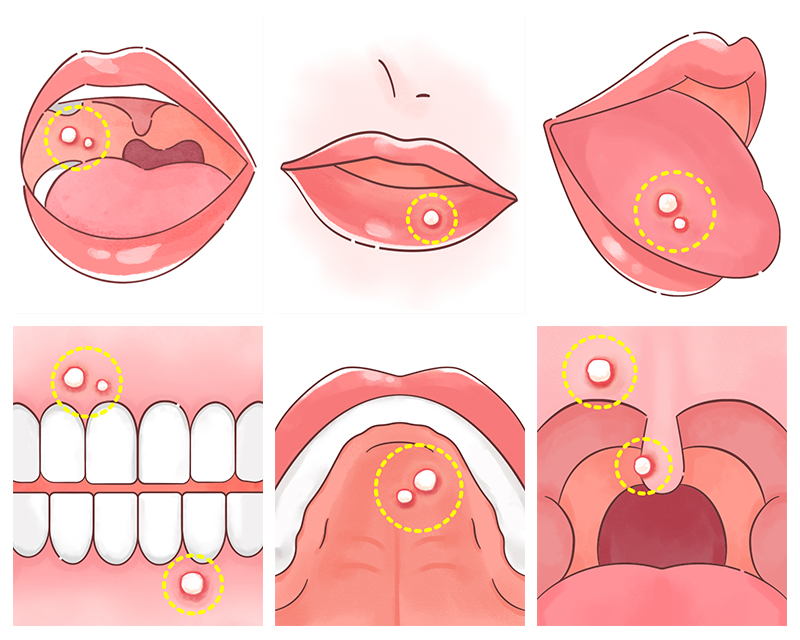

口内炎ができやすい場所

口内炎は口の粘膜にできます。その範囲は広範囲に及びますが、できやすい場所は主に下記です。

- ほほの内側

- 歯ぐき

- 舌

- 唇

- 上あご(口蓋)

- 喉

口内炎の原因

口内炎ができる理由はいくつか考えられます。

栄養バランスの乱れ、睡眠不足、ストレスなどによる疲れ、細菌やウイルスによる感染、物理的な刺激など口内炎の理由について解説していきます。

口内炎ができる理由①:栄養バランスの乱れ

栄養バランスの乱れは、口内炎ができる理由のひとつです。特に「ビタミンB群」と「ビタミンC」が不足していると口内炎ができやすくなります。

不足すると口内炎になりやすいビタミンをご紹介します。

- <ビタミンB群>

-

- ビタミンB₂:タンパク質・糖質・脂質の代謝を助ける栄養素。皮膚や粘膜の健康に関わる。

- ビタミンB₆:タンパク質の代謝を助ける栄養素。神経伝達物質を合成する、免疫機能を維持する、ホルモンバランスを整えるといった働きもある。

- ビタミンB₁:糖質をエネルギーに変えるのを助ける栄養素。神経伝達物質を合成したり、ストレスを軽減したりする働きもある。

- <ビタミンC>

-

ビタミンCはコラーゲンの生成に必要であり、口の中の粘膜の傷の修復を助けるはたらきがある。また、粘膜のバリア機能を保つことで、口内炎の予防や回復を助ける。

ビタミンB群やビタミンCは、栄養バランスだけではなく、生活習慣にも影響を受けて不足する時があります。

基本的にはバランスの良い食生活を心がけることが大切ですが、食事で補うことが難しい場合はサプリメントで補うこともおすすめです。

口内炎ができる理由②:睡眠不足やストレスなどによる疲れ

毎日の生活が忙しく睡眠不足が続いていたり、勉強や仕事、または人間関係などで過度にストレスを感じると、疲れを溜め込んでしまうことにつながります。

その影響が口の中にまで及び、免疫の乱れや粘膜修復力の低下につながると口内炎が発生しやすくなります。

また、疲れは免疫力を低下させるので、口内炎ができる理由につながります。

口内炎ができる理由③:不衛生な口内環境

歯磨きを忘れたり、疎かにしたりするなど、口の中の衛生環境が清潔に保たれていないと、口内炎を引き起こしやすくなります。

口の中の衛生状態が悪いと、口腔内に菌が増えていきます。何らかの原因で口の中が傷ついてしまっているとそこに菌が入り込んでしまい口内炎が発症しやすくなります。

また、口腔内が不衛生だと、できてしまった口内炎が悪化する理由にもなります。

口内炎ができる理由④:口腔内の乾燥

唾液は粘膜の保護・修復の働きがあり、汚れをきれいにして抗菌する役割もあります。口の中を清潔に保つために、唾液は欠かせない存在です。

しかし、加齢などによって唾液腺の働きが鈍ってしまったり、口の中の筋力が低下したりすると口腔乾燥になりやすくなります。また、喫煙、口呼吸、ストレスなどで唾液の分泌が減ってしまうと、口腔内が乾燥し、口内炎ができやすくなります。

口内炎ができる理由⑤:細菌やウイルスによる感染

もともと口の中には、たくさんの常在菌・微生物が存在しています。バランスが保たれている分には問題ないのですが、何かの原因でバランスが崩れてしまうと口内炎ができる理由になってしまいます。

また、ウイルスに感染して口内炎になることもあります。

口内炎ができる理由⑥:外傷ややけどなどの物理的刺激

ほほの内側を噛んでしまった、口の中をやけどしてしまったといった事態があった後、その傷口から細菌が入ってしまい、口内炎になることがあります。

また、入れ歯の不具合があったり、虫歯があったりした時にも、口の中を傷つけやすく口内炎ができる理由につながります。

口内炎ができやすい時期・季節

口内炎は一年中発症しますが、特に夏と冬にできやすいため注意が必要です。

夏は湿度や暑さの影響で、体調不良になりやすく免疫力が低下しがち。また、強い紫外線によっても免疫力が低下して口内炎ができやすくなります。

また、エアコンの風の影響、暑さで体内の水分量が減ったり、口の中の温度が上がることもあり、口の中が乾燥することも原因に関係します。

冬は空気が乾燥するだけでなく、暖房の影響もあり、口の中が乾燥しやすいことが口内炎を引き起こしやすくします。

季節ではありませんが、女性の場合はホルモンバランスが乱れる生理前に口内炎ができやすくなります。

まとめ

口内炎ができる理由は主に6つあります。

栄養バランスが乱れビタミンB群・ビタミンCが不足していること、睡眠不足やストレスなどによる疲れが溜まり口の中の免疫低下や粘膜修復力の低下があること、口の中の衛生環境が悪いこと、加齢などが原因で口の中が乾燥していること、口の中の細菌のバランスが崩れたりウイルスに感染したりすること、外傷から細菌が侵入することの6つです。

また、季節としては夏と冬、女性の場合は生理前に口内炎ができやすくなります。

口内炎には様々な種類がありますが、軽度でも重度でも痛みが伴う場合がほとんどです。また、口の中の広範囲にできる可能性があり、長引いたり何度も繰り返したりすると日々の生活に支障がでるので、口内炎ができる理由を把握し、予防できるようにしましょう。