口内炎の種類と原因

口内炎の種類は、大きく分けて5つです。それぞれの原因や症状、特徴について解説します。

口内炎とは

口内炎とは、口の中や周りにある粘膜で起こる炎症のことです。口内炎ができると違和感や不快感、腫れや痛みが伴うことがあります。

口内炎の種類は主に5つ。それぞれ原因や症状、ケア方法が異なります。

| 種類 | 症状・特徴 | 原因 |

|---|---|---|

| アフタ性口内炎 | 円形、または楕円形(だえんけい)で白っぽい潰瘍(かいよう) | 栄養不足、ストレス、免疫力が低下しているなど |

| 外傷性口内炎 (カタル性口内炎) |

赤くなって腫れる、ひび割れ、水ぶくれなど | ほほの内側を噛む、虫歯、入れ歯の不具合、やけどなどによる口内や口の周りの傷など |

| ヘルペス性口内炎 | 口内にできる多数の水疱 発熱や痛み |

単純ヘルペスウイルスや水痘帯状ヘルペスウイルスの感染 |

| カンジダ性口内炎 | 偽膜性カンジダ症:粘膜に苔状の白い膜が張る 萎縮性カンジダ症:粘膜に赤い炎症が起き痛みを強く感じる 肥厚性カンジダ症:粘膜が硬く厚くなる |

カンジダ菌(カビ)感染 |

| ニコチン性口内炎 | 粘膜が赤く変化することがあり、時間とともに白くなる | 喫煙 |

口内炎の種類・原因・ケア方法①:アフタ性口内炎

- 症状・特徴

-

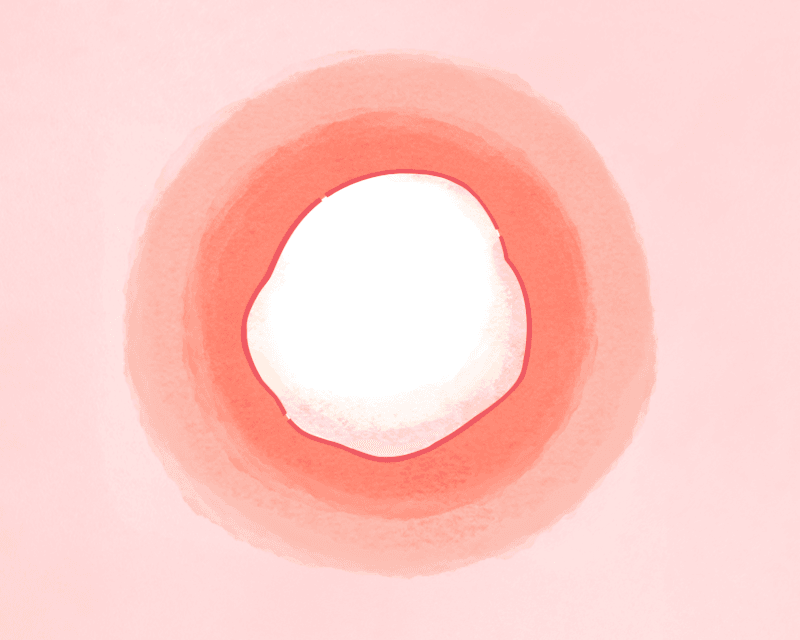

もっとも一般的な口内炎です。

円形、または楕円形(だえんけい)の白っぽい潰瘍(かいよう)が口の中の粘膜にできます。中でも、唇の裏、歯ぐき、ほほの内側、舌にできやすいです。痛みをともない、食べ物がしみる時があります。

何度も繰り返す場合には「再発性アフタ性口内炎」と言われます。 - 原因

- 栄養不足やストレス、睡眠不足などによる免疫力低下。

- ケア方法

- 先ずはお口の中を清潔に保つようにしましょう。そして、粘膜を保護して再生を促したり、口内炎の発生を防ぐはたらきを持つビタミンB群をとりましょう。あわせて、生活習慣を見直し、ストレスを貯めない生活をすることも大切です。

口内炎の種類・原因・ケア方法②:外傷性口内炎(カタル性口内炎)

- 症状・特徴

-

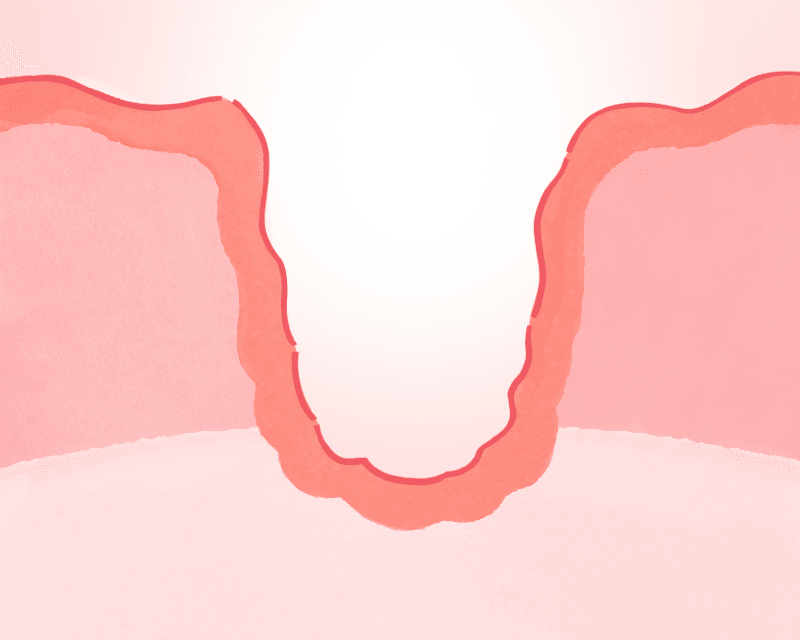

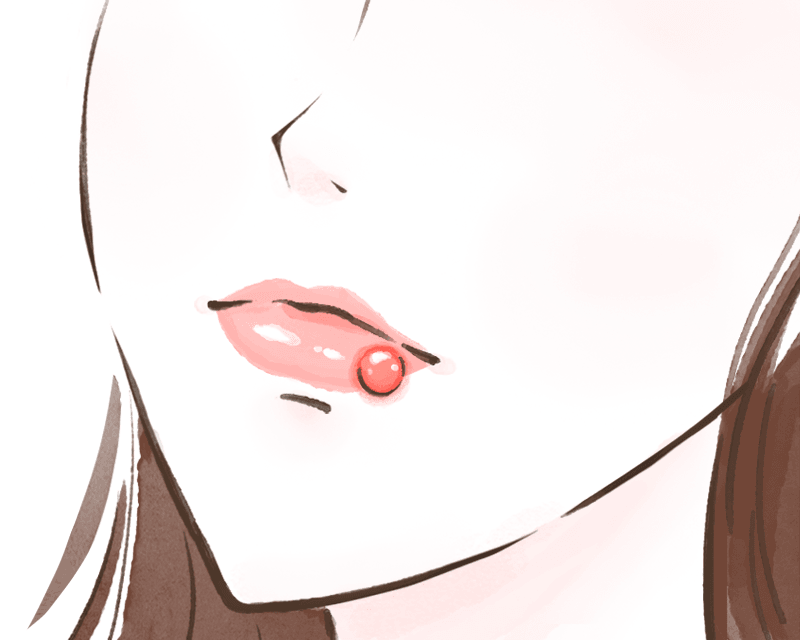

口腔内の粘膜が赤く腫れ上がり、赤っぽい斑点やひび割れ、水ぶくれなどができます。炎症が強い場合には唾液にも影響を与え、口臭が気になってしまうことも。

口の中全体が赤くなって熱をもつような症状もあるため、口内炎と気づかないことも多いです。

刺激の強い食べ物(酸味や辛味が強いなど)を食べるとしみる時があります。 - 原因

-

外部からの刺激によって、物理的に粘膜が傷つけられることが原因です。傷から細菌が繁殖することで起こります。

主に虫歯、入れ歯の不具合、歯槽膿漏(しそうのうろう)などの疾患、ほほの内側を噛む、やけどなどの粘膜の損傷が直接原因につながります。 - ケア方法

- 刺激物や熱いものをなるべく避け、丁寧に歯磨きをしてできるだけ口腔内を清潔に保ちましょう。

また、虫歯や入れ歯が原因の可能性がある場合には、歯科医への相談をすることが必要です。

口内炎の種類・原因・ケア方法③:ヘルペス性口内炎

- 症状・特徴

-

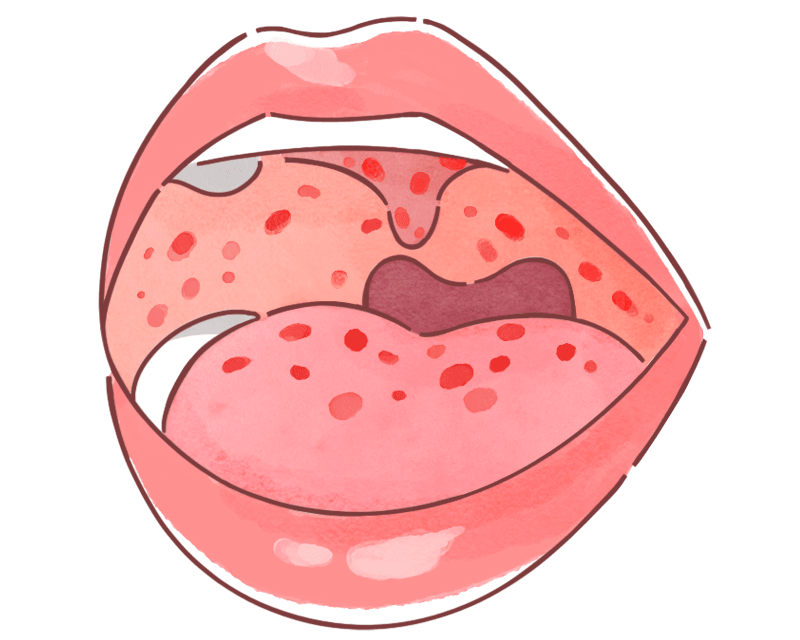

<単純ヘルペスウイルス>

一次感染では、口の内側に小さな水疱がたくさんでき、強い痛みを伴います。発熱や頭痛、全身が痛くなる、気分が悪くなるなどの症状も出る時がありますが、症状が現れないこともありますので注意が必要でしょう。潰瘍が治るまでに10日〜20日程度かかりますが、その後免疫力が低下している時などに再発することがあります。ウイルスが再活性化した時には、唇に水疱ができることが多いです。できる前にピリピリする感覚があり、その後赤く腫れた水疱になり、やぶれて潰瘍が残ります。

<水痘帯状ヘルペス>

水痘帯状ヘルペスは、初感染の時は「水ぼうそう」と呼ばれ、神経節に潜んだウイルスが再活性化した時は「帯状疱疹」と呼ばれます。口内炎としては、口の中の左右どちらかに、かなり強い痛みを伴う水疱、もしくはただれ(びらん)がたくさんできることがあります。 - 原因

-

単純ヘルペスウイルス、水痘帯状ヘルペスウイルスなどのウイルスに感染して発症します。

ヘルペスのウイルスは、人から人、まれにものから人に感染します。

一度感染して治ったという方でも、ウイルスは神経節に潜伏し、生涯にわたって神経節に残り、一度感染して治った方でも、潜伏したウイルスが再活性化して再発することがあります。その際には他人に感染させるリスクもあるため注意が必要です。 - ケア方法

-

ヘルペス性口内炎の症状は完治できますが、ウイルスは完全に排除できません。栄養バランスの取れた食生活、適切な睡眠、ストレス管理などで免疫力を保つようにして再発しないようにしましょう。

発症中はウイルスの感染力が高まるため、周囲にうつしてしまう可能性があります。気になる症状がある場合は、早めに医師に相談しましょう。

口内炎の種類・原因・ケア方法④:カンジダ性口内炎

- 症状・特徴

-

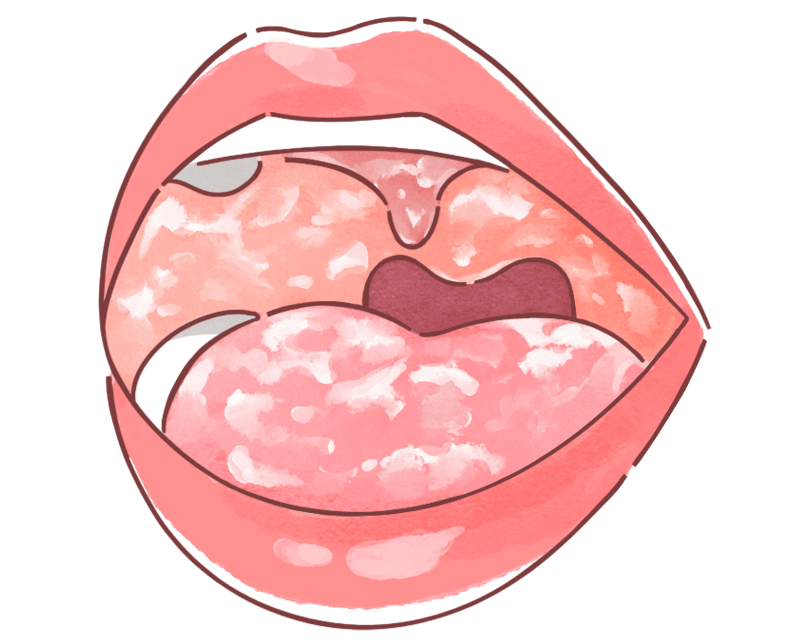

白い苔のようなカスに似た斑点が口の中にでき、はがすと赤く腫れたり出血したりする偽膜性(ぎまくせい)カンジダ症がもっとも多い症状です。

その他にも、口の中の粘膜の表面に赤い斑点ができる萎縮性(いしゅくせい)カンジダ症、粘膜の表面が硬くて厚くなる肥厚性(ひこうせい)カンジダ症があります。

どの種類でも口の中に違和感があり、症状が進むと味覚異常や痛み、しびれが出てくる場合もあります。 - 原因

-

誰の口の中にも存在している常在菌のカンジダというカビ(真菌)が、増殖してバランスが崩れてしまったことが原因です。

健康な状態の人がなることはあまりなく、口腔内の環境が悪化してしまった時にかかります。義歯がきれいな状態に保たれていない、慢性的な疾患がある、免疫力が低下している、ステロイドを長期間服用しているといったことが、カンジダ性口内炎の原因になっています。 - ケア方法

-

健康な状態の人はあまりならないので、重大な病気につながっている可能性があります。

まずは医師に相談するのが良いでしょう。普段使用している薬が原因になっている可能性もあるので、合わせて医師に確認してください。

また、口腔内を清潔に保つことが大切なので、義歯は寝る時にはずして洗浄液に付けるようにしましょう。こまめに水分をとることも大切です。

口内炎の種類・原因・ケア方法⑤:ニコチン性口内炎

- 症状・特徴

-

口腔粘膜が赤く厚くなっていき、時間の経過とともに白く変化していきます。

食べ物がしみることはあるのですが、あまり目立った自覚症状がないので発見が遅れる可能性があります。

まれにがんに発展することがありますので注意が必要です。 - 原因

-

長期間の喫煙が原因です。

煙草の煙にはニコチンが含まれているのですが、ニコチンは血管を収縮させてしまいます。それによって局所への血液の供給量が減少します。喫煙で口内に大量のニコチンが取り入れられると、熱や乾燥などがきっかけとなり口の中の粘膜が影響を受けて口内炎が発生します。

その他にも喫煙による複合的な影響があります。喫煙によって口腔内が、下記のような環境になることも原因のひとつです。- 口の中の免疫力が低下する

- 口の中が乾燥しやすくなる

- 口腔内の細菌のバランスが崩れる

- 歯石ができやすくなる

- ケア方法

- 喫煙を止めることがもっとも重要です。少しずつで良いので禁煙をしていきましょう。

また、口の中が乾燥しやすくなっているのでうがいをする、歯磨きなどをして口の中を清潔に保つことも大切です。

口内炎と間違いやすい病気と見分け方

口内炎のように見えても、自然治癒せず病院での治療が必要なものがあります。

舌がん

初期には痛みがなく、見た目はアフタ性口内炎に近いです。しかし、自然に治ることはありません。早期に発見すれば治りやすいと言われているがんなので、なかなか治らない口内炎がある場合には医師に相談しましょう。

その他には、しこりがあるので触ると硬い、斑点に赤と白が入り交じっているという症状もあります。

白板症(はくばんしょう)

カンジダ性口内炎と似ていて、白い苔のような斑点ができます。カンジダ性口内炎はこするとすぐにとれますが、白板症の場合にはこすってもとれません。だんだん広がっていく場合があります。

また、自然治癒することはありません。

舌のふちにできると舌がんに発展する可能性が高いので、発見した場合には医師に相談するようにしましょう。

まとめ

口内炎には、アフタ性口内炎、外傷性口内炎(カタル性口内炎)、ヘルペス性口内炎、カンジダ性口内炎、ニコチン性口内炎といった、主に5つの種類があります。

それぞれに症状が違い、原因も異なります。一般的な口内炎は、ビタミンB群をとったり生活習慣を整えたり、口の中を清潔に保つことで治りますが、ウイルスで感染するヘルペス性口内炎や、重要な疾患が隠れているかもしれないカンジダ性口内炎は、早めに医師に相談するのをおすすめします。