イブプロフェンの研究

作用と特徴

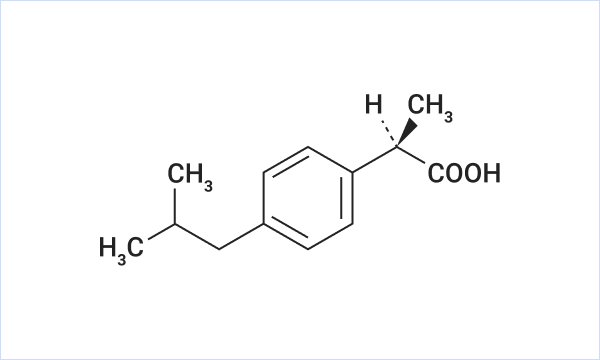

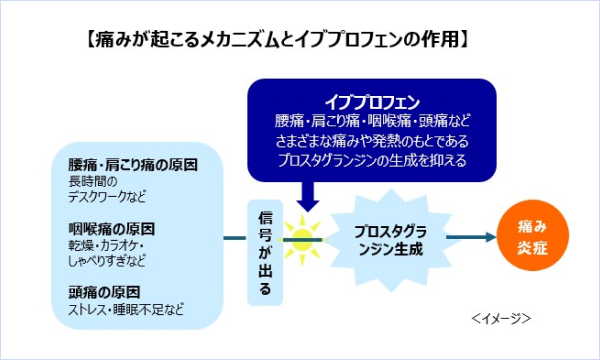

解熱薬や鎮痛薬として使われる成分の一つです。痛みや熱の原因物質であるプロスタグランジンの体内での生成を抑え、鎮痛、解熱効果を発揮する他、抗炎症作用もあります。頭痛や関節痛、生理痛の他、かぜによるのどの痛みの緩和や解熱にも使用され、解熱鎮痛薬としてだけでなく、総合感冒薬(かぜ薬)にも配合されています。

研究の歴史

エスエス製薬ではイブプロフェンの研究を1970年代後半に開始。

1985年 に日本で初めてOTC薬としてイブプロフェンを含む市販薬を販売。1992年には 日本初の一般用イブプロフェン配合かぜ薬を発売。

2009年当社発表資料より

イブプロフェンは痛みの悪化に関連する炎症反応も抑え、その作用はアスピリンと同等かそれ以上で、解熱・鎮痛・抗炎症作用をバランス良く有する薬物である。また、同効薬の中では胃障害等の副作用が比較的少なく、世界各国でOTC医薬品として販売されている。(中略)イブプロフェンはBiopharmaceutics Classification System(BCS)でClass2に分類されるLow solubility,High permeabilityの薬物であり、その吸収は溶解速度に依存すると考えられる。さらに、イブプロフェンは酸性薬物であることから、胃内酸性下ではその溶解性は悪くなる。従って、酸性条件下での溶解性を改善することで吸収を速めることが出来ると考えられる。さらには鎮痛効果発現までの時間短縮も期待され、「早く治したい頭痛」というニーズを満たす製品になるのではないかと考え(中略)、研究の末、酸化マグネシウムを配合した制酸剤配合製剤(速溶性イブプロフェン製剤)を誕生させ、2006年に当該研究の成果を反映させた新製品の上市へと結びついた。

関連する研究発表など

- 2009年 「速溶性イブプロフェン製剤のヒトでの吸収動態.」 Absorption profile of fast dissoluble ibuprofen tablet.

- 2009年 薬剤学VoL 69, No.5(2009)「速溶性イブプロフェン製剤の開発」

詳しくは「医薬関係者の方へ」にて

関連する医療関係者向け教育コンテンツ

詳しくは「VODセミナー講座」ページにて

MAT-JP-2500649-1.0-02/2025

最終更新日:2025.02.28