江戸時代

江戸創業期漢薬本舗「美濃屋薬房」創業

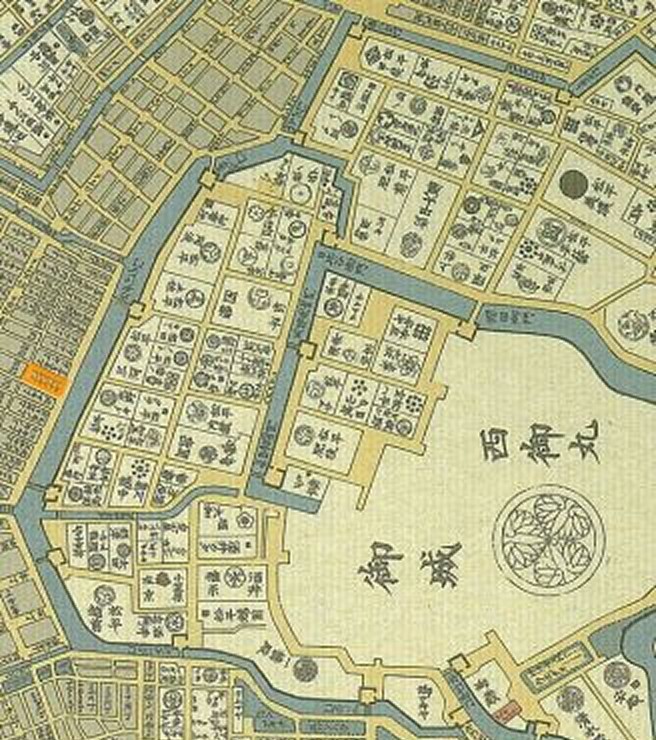

御江戸大絵図(天保14年/1843年)

オレンジ色で示している区画に「ミナミマキ丁」の町名(現在の八重洲南口)が見られる。江戸時代から昭和25年までこの場所に当社(当薬房)があり、販売をおこなっていた。(出典:人文社)

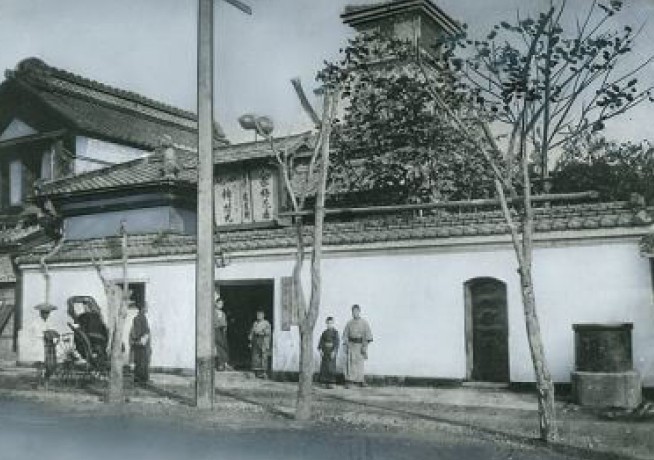

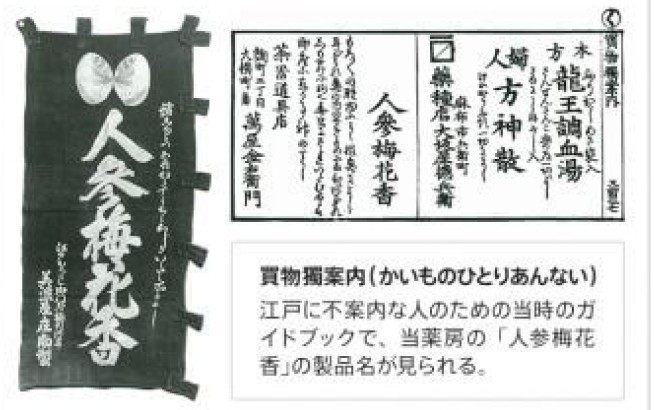

エスエス製薬の前身は、明和2年(1765年)美濃国(現在の岐阜県)より出府した白井正助(初代)が興した漢薬本舗「美濃屋薬房」です。店舗を江戸城辺河岸に創設したことから本格的な商いがはじまり、白井家に代々妙薬として伝わる「人参梅花香」「神功丸」「順喜消毒散」「保寿丹」などを販売していました。

続きを読む

当時店舗は、日本橋のはずれに位置し、現在の東京駅八重洲南口外堀通り沿いに小規模な店構えでスタートしたようです。

天下泰平の世ともなれば人々は健康で快適な生活を求めることは当然の成り行きです。当時の庶民は、病気を予防し治すための薬を求めるようになり、水戸藩の医師・穂積甫庵の書いた「救民妙薬」がベストセラーになるなど、薬についてかなり詳しい知識を有していたようです。

なお、「美濃屋薬房」創業の年は、幕府の正式な許可を得た西洋医学の治療院「医学館」が創設されたというわが国の医学業界にとっても記念すべき年でした。このような世の中の動きを鋭敏に捉え、家伝の妙薬を事業化した初代正助の才能は江戸で高く評価されました。正助は、ロゴマークの「金瓢箪」を店の屋根の上にかかげ、また販売人が肩から掛ける包みの上にもその効能と金色の瓢箪をつけて江戸市中を歩くなど巧妙な宣伝をし、江戸中の評判になりました。 創業当時からブランド戦略に長け、それが今日まで受け継がれていく事となります。

写真(右):二代目 白井正助

江戸で親しまれた「瓢箪屋」

創業者、初代正助の跡を継いだ二代目正助、三代目正助、四代目正助(名前を代々襲名)は、1700年代終わり頃から1800年代前半にかけて、一層家業の隆盛に力を尽くし、江戸市中では「美濃屋薬房」はむしろ 「瓢箪屋」として庶民から愛され親しまれました。

続きを読む

当時の様子は京橋区史の中にも「美濃屋の売り出しにかかる、ヒビ、アカギレの妙薬で、文政の頃(1818~1829年)の川柳に“氷裂に梅花をつける下女のヒビ” とあり大変に好評を博していた」と書かれています。評判が高まり、屋号も正式に「瓢箪屋薬房」に変えることとなりました。

写真(右):買物獨案内(早稲田大学図書館所蔵)